诉讼中的翻译

前一阵子,孙杨被禁赛的消息,一时充满屏幕。其中有一个关注点,就是孙杨临时要求更换翻译的事情。至于孙杨的翻译是否有失误,水平是否不够,因为我没有详细了解,在此也不做过多的评论。

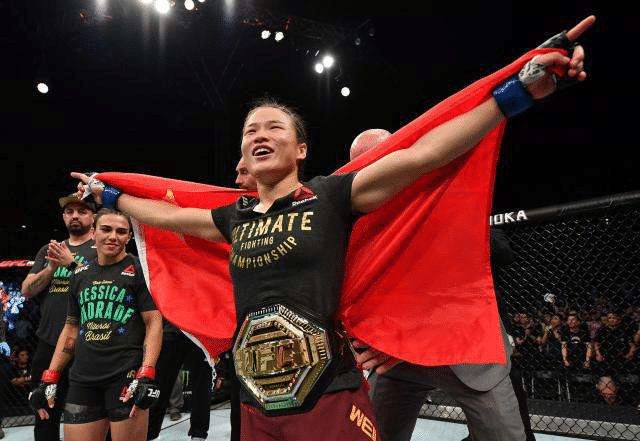

张伟丽在接受赛后采访时,展现了中国运动员的伟大格局和胸怀,堪称新时代的武术家。她说:

“在八角笼里我觉得

所有的人都值得尊重,

我不希望在八角笼里说垃圾话。

在这个平台上我们都是武者,

都需要互相尊重,

给孩子们做一个好榜样。

我们是冠军,

不是暴君。”

然而,这么一段激动人心、值得在场的所有人起立鼓掌的发言,却因为翻译员没有翻译出来,没有达到应有的效果,有点煞风景。

今天,我们也来谈谈诉讼中有关翻译这件事。

国内诉讼也会有翻译的问题产生么?答案是肯定的。

一、方言

因为我国地域辽阔且民族较多,很多地区以及各种民族都有自己的语言。互相交流起来,不是很难听懂,而确实是真听不懂。远的不说,咱们就举个实际的例子,如果您是北方人去上海法院开庭,法官和对方的当事人用上海话交流,那就真是听不懂。如果您去成都开庭,法官用四川话沟通。想必您也是听不懂。上海和成都这都是我国的一线城市,难免会有这种跨地方的诉讼产生。那么发生这种情况怎么办呢?安翔主任就实际遇到过这样的情况。他在上海参加庭审时,上海的法官和对方代理人用上海话交流,安翔主任及时向法官提出申请,法官和对方的代理人马上就随即切换回了普通话。相信很多时候,法官和当事人一不留神就把方言带到了正式场合,但是如果本方的当事人和律师不及时提出这个要求,就很有可能要对自己的诉讼权利产生影响。所以一定要及时申请法官用普通话发言!因为《中华人民共和国民事诉讼法》第八条规定“民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等。”

如何体现平等?让我能听懂,这肯定是第一步。

二、外国人在中国犯罪

三、聋、哑人犯罪

因为哑语也是一种语言,如果不通晓,也无法正常沟通。为其配备翻译,一方面维护了其合法权益,另一方面,也能够更好的查明事情的真相。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十一条规定,讯问聋、哑的犯罪嫌疑人,应当有通晓聋、哑手势的人参加,并且将这种情况记明笔录。

今天,我们就结合两个体育事件,和您一起分享了翻译制度在法律中的一些基本规定和实际应用,希望对您有所帮助。

相关法条

《中华人民共和国民事诉讼法》

第十一条 各民族公民都有用本民族语言、文字进行民事诉讼的权利。在少数民族聚居或者多民族共同居住的地区,人民法院应当用当地民族通用的语言、文字进行审理和发布法律文书。人民法院应当对不通晓当地民族通用的语言、文字的诉讼参与人提供翻译。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第九条 各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。人民法院、人民检察院和公安机关对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人,应当为他们翻译。在少数民族聚居或者多民族杂居的地区,应当用当地通用的语言进行审讯,用当地通用的文字发布判决书、布告和其他文件。

第一百二十一条 讯问聋、哑的犯罪嫌疑人,应当有通晓聋、哑手势的人参加,并且将这种情况记明笔录。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释

第四百零一条 人民法院审判涉外刑事案件,使用中华人民共和国通用的语言、文字,应当为外国籍当事人提供翻译。人民法院的诉讼文书为中文本。外国籍当事人不通晓中文的,应当附有外文译本,译本不加盖人民法院印章,以中文本为准。外国籍当事人通晓中国语言、文字,拒绝他人翻译,或者不需要诉讼文书外文译本的,应当由其本人出具书面声明。

供 稿:李昂

排版校对:张希

责任编辑:沈晴雯

主 编:安翔